Innovationscampus Nachhaltigkeit

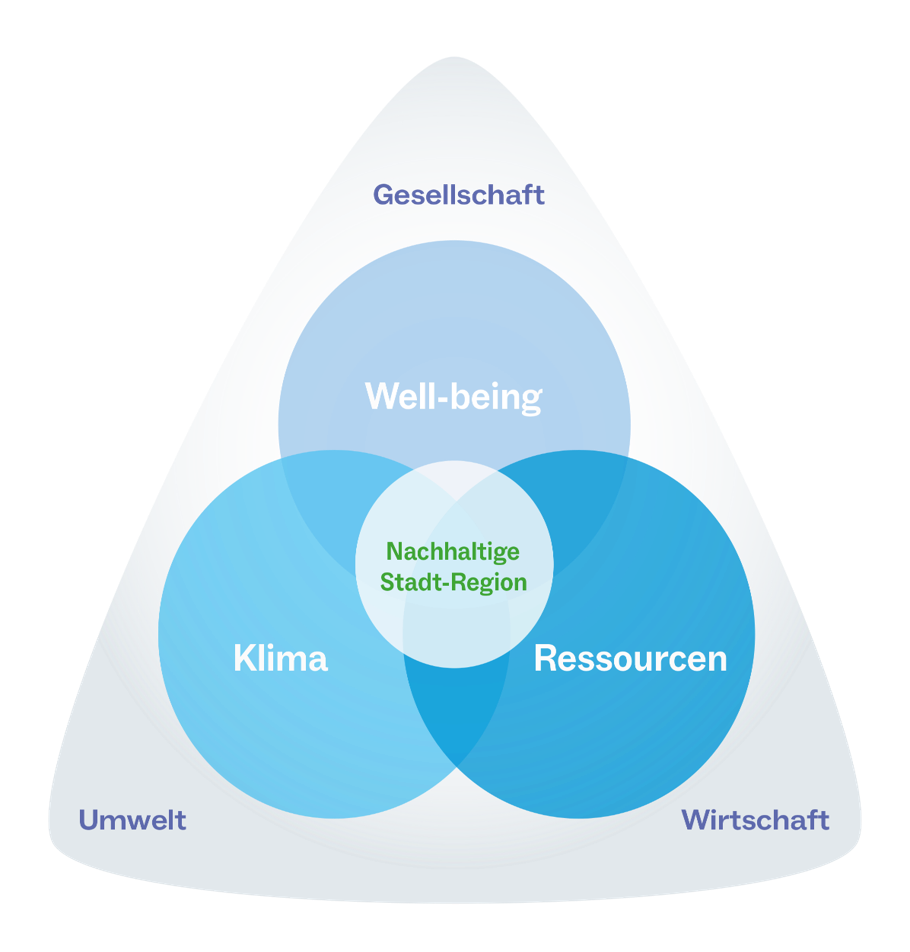

Der Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) ist eine gemeinsame Initiative der Universität Freiburg (UFR) und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Unter dem Leitsatz „Transformationen für Stadt-Regionen der Zukunft – Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being“ streben die beiden Universitäten umfassende soziale, technische und ökonomische Innovationen an – und zwar gemeinsam mit einem Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, um gemeinsam zur „Großen Transformation“ hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.

Der Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) ist eine gemeinsame Initiative der Universität Freiburg (UFR) und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Unter dem Leitsatz „Transformationen für Stadt-Regionen der Zukunft – Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being“ streben die beiden Universitäten umfassende soziale, technische und ökonomische Innovationen an – und zwar gemeinsam mit einem Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, um gemeinsam zur „Großen Transformation“ hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.

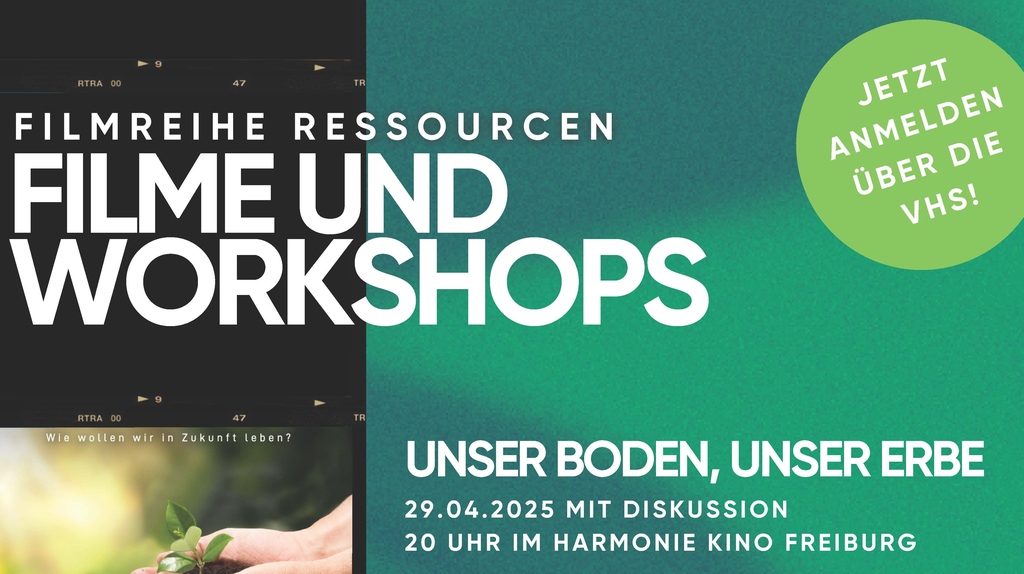

29. April 2025, Harmonie Kino Freiburg

Das ICN-Projekt „Visionen der Nachhaltigkeit“ startet seine zweite Filmreihe, die dem Themenkreis Ressourcen und Ressourcenschonung im Bereich der Landwirtschaft, des urbanen Raums und des Energiesektors gewidmet ist. Darüber hinaus geht es darum, welche innovativen Wirtschaftssysteme den Übergang zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft ermöglichen können. Eröffnet wird die Reihe am 29.04.2025 im Harmonie Kino in Freiburg mit dem Film „Unser Boden, unser Erbe“ von Marc Uhlig.

Mehr

20.-23. März 2025, TRIANGEL Space, KA

Mitte März 2025 fand die Wissenswoche Health statt und der ICN ist auch mit dabei. Am Freitag, den 21.3. luden ab 12:15 Uhr Impulsvorträge des ICN im Triangel Space zum Mitdenken und Mitdiskutieren ein. Dabei erfuhren die Teilnehmenden unter anderem, wie Grünflächen und Stadtbäume dazu beitragen, urbane Lebensräume entlang des Oberrheingrabens an den Klimawandel anzupassen, wie Mensen und Betriebskantinen klima- und ressourcenschonend gestaltet werden und wie wir mit Hitze umgehen können.

Mehr

18.03.2025, Karlsruhe

Forschende des ICN-Projektes ZUKAMAS von KIT und der Universität Freiburg wollen mithilfe von Sensoren und Beprobungen die Gesundheit und Funktionalität von Stadtbäumen langfristig sichern.

Mehr

2. Dezember 2024, 17:00-20:00 Uhr

Schaltwerk, Freiburg i. Breisgau

Am 2.12.2024 fand die erste Dialogplattform Nachhaltigkeit des ICN statt, unserem Vernetzungsformat zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, den ICN kennenzulernen, sich mit der Wissenschaft, insbesondere mit transdisziplinär Forschenden, aber auch mit dem ICN generell sowie untereinander zu vernetzten, eigene Ideen einzubringen und ggf. mögliche Kooperationspartner*innen für Projekte zu finden.

MehrHandlungsbedarf und Potentiale sind hier besonders groß

Gemeinsam die nachhaltige Zukunft gestalten

Mit dem Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) schafft das Land Baden-Württemberg in der Oberrheinregion mit den Partnern Universität Freiburg (UFR) und Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in den nächsten Jahren einen Forschungs- und Transformationsraum für Nachhaltigkeitsinnovationen mit nationaler und internationaler Sichtbarkeit.

Mit dem Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) schafft das Land Baden-Württemberg in der Oberrheinregion mit den Partnern Universität Freiburg (UFR) und Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in den nächsten Jahren einen Forschungs- und Transformationsraum für Nachhaltigkeitsinnovationen mit nationaler und internationaler Sichtbarkeit.

„Dieses Instrument erlaubt uns, Lösungen zur Bewältigung dieser kurz- bis langfristigen Herausforderungen zu schaffen, die auf wissenschaftlicher Evidenz basieren und potentiell unerwünschte Nebeneffekte berücksichtigen.“

Prof. Dr. Thomas Hirth, Vizepräsident für Transfer und Internationales des KIT

Die Oberrheinregion ist von den globalen Herausforderungen, insbesondere dem Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund der geografischen und klimatischen Bedingungen besonders stark betroffen. Die Auswirkungen weiter steigender Temperaturen und anderer extremer Wetterereignisse auf die Menschen und Umwelt zeigen sich hier bereits heute sehr deutlich. Kommunen und Wirtschaft stehen vor großen Herausforderungen, insbesondere in Hinblick auf Energie- und Wärmewende, Wasserversorgung, Ressourcenschonung, Ernährungs-/Landwirtschaftswende und Anpassung an den Klimawandel.

Der ICN will bei dieser großen Transformation als Reallabor und Inkubator wirken und dabei die unterschiedlichen Interessensgruppen an einen Tisch bringen.

„Unter dem Leitsatz „Transformationen für Stadt-Regionen der Zukunft – Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being“ streben wir umfassende soziale, ökologische, technische und ökonomische Innovationen an, und dies wird nur in einem gemeinsamen Netzwerk mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren gelingen.“

Prof. Dr. Kora Kristof, Vizepräsidentin für Digitalisierung und Nachhaltigkeit des KIT

Den Forschungs- und Transferaktivitäten des ICN liegt ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde: Systeminnovationen verbinden im Gegensatz zu gängigen, (rein) technischen Innovationen jene mit unternehmerischen, ökologischen und sozialen Innovationen, damit ein gesellschaftlicher Wandel überhaupt erst möglich ist. Die gleichzeitige Weiterentwicklung des Innovationsökosystems – also des Netzwerks von ideengebenden, über umsetzende Akteurinnen und Akteuren, bis hin zu Nutzenden usw. von Innovationen – zielt darauf ab, den Transfer von Nachhaltigkeitsinnovationen zu beschleunigen.

Der Bedarf nach tiefgreifender gesellschaftlicher Transformation im Bereich der Nachhaltigkeit spiegelt sich auch im Koalitionsvertrag der baden-württembergischen Landesregierung wider: Das Land Baden-Württemberg hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden.

Forschungsansatz: Transdisziplinäre Nachhaltigkeitswissenschaft

Forschungsansatz: Transdisziplinäre Nachhaltigkeitswissenschaft

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ICN bedienen sich den Ansätzen der transformativen und transdisziplinären Nachhaltigkeitswissenschaft, die insbesondere durch folgende fünf Kriterien charakterisiert sind:

- Systeminnovation durch exzellente Forschung

… zur Förderung von tiefgreifenden Veränderungen aus einer ganzheitlichen Perspektive. - Umfassender Nachhaltigkeitsbezug

… aus einer integrativen Perspektive als normative Orientierung. - Lösungs- und Innovationsorientierung

… basierend auf suffizientem Systemverständnis, ausgerichtet auf Transferierbarkeit und Skalierbarkeit. - Inter- und Transdisziplinarität

…. als problem- und lösungsorientierte Forschungspraxis. - Reflexivität und Wirkungsmessung

....im Sinne eines langfristigen, kontinuierlichen und evidenzbasierten Lern- und Weiterentwicklungsprozesses mit sichtbaren Effekten.

Unsere Innovationsfelder

Unsere Innovationsfelder

Die Innovationsfelder des ICN – Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being – basieren auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals bzw. SDGs) der Vereinten Nationen in den Bereichen Klimaadaption und -mitigation (SDG 13), Ressourceneffizienz/ Ressourcenschonung (SDG 7,12,14,15) und Wohlergehen der Gesellschaft (Well-being) (SDG 2,3). Zugleich spiegeln die Innovationsfelder die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft wider. In diesen Bereichen sowie in deren Schnittmenge bewegen sich sämtliche Prozesse, Projekte und Aktivitäten des ICN. Die Ziele der drei Innovationsfelder sind eng miteinander verzahnt und werden entsprechend jeweils mitberücksichtigt.

Klimaschutz: Im Innovationsfeld Klimaschutz zielt die anwendungsorientierte Grundlagenforschung darauf ab, Klimaneutralität in Baden-Württemberg trotz relativ geringem Windkraftpotential und bei Erhalt der wirtschaftlichen Wertschöpfung spätestens 2040 – also bereits deutlich vor dem Bund – zu erreichen.

Ressourcenschonung: Im diesem Innovationsfeld soll die Transformation hin zu einer nachhaltiger Ressourcenschonung, Circular Economy und Bioökonomie vorangetrieben werden. Ziel ist, die Oberrheinregion zu einer Modellregion für nachhaltige Produkte, Prozesse, Dienstleistungen und Infrastrukturen zu entwickeln, in der auch die innovative regionale Wertschöpfung zur Stärkung der ländlichen Regionen einbezogen ist.

Well-being: Im ICN Verständnis umfasst Well-being individuelle, soziale, ökonomische und ökologische Aspekte. Entsprechend zielt die lösungsorientierte Forschung in diesem Innovationsfeld darauf ab, das Wohlbefinden aller Bürgerinnen und Bürger in der Oberrheinregion durch systemische Veränderungen zu erhöhen.

Lösungswege gemeinsam finden und umsetzen

Lösungswege gemeinsam finden und umsetzen

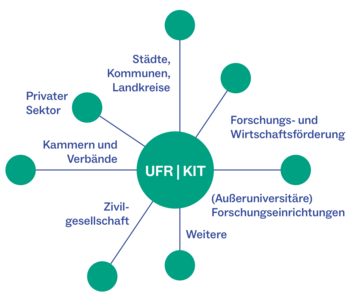

Ein großes Ziel braucht starke Netzwerke, damit die vom Klimawandel besonders betroffenen und gleichzeitig innovationsstarken Stadt-Regionen am Oberrhein zu Laboren von Systeminnovationen werden können. Im Kern des Netzwerks stehen die antragstellenden Universitäten UFR (mit dem Universitätsklinikum) und KIT.

Darüber hinaus sind die Akteurinnen und Akteure aus zahlreichen anderen Bereichen zur Mitentwicklung und -umsetzung der Forschung im Rahmen des ICN von großer Bedeutung, da mit ihrem Zutun die Vision des ICN erst realisiert werden kann. Hierzu zählen: Partnerinnen und Partner aus dem privaten Sektor; (außeruniversitäre) Forschungseinrichtungen; Städte, Kommunen und Landkreise; die Zivilgesellschaft einschließlich NGOs; Kammern und Verbände sowie Forschungs- und Wirtschaftsfördererinnen und Wirtschaftsförderer; Medien; etc.

Stand der Dinge und Projekte

Stand der Dinge und Projekte

Der baden-württembergische Landtag hat im Dezember 2022 den Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen, der für den ICN eine erste Finanzierung in Höhe von einer Million Euro im Jahr 2024 vorsieht. Außerdem wird der ICN in seiner Aufbauphase von der Eva Mayr-Stihl Stiftung gefördert.

Zu einer ersten Informations- und Vernetzungsveranstaltung am 4. Oktober 2023 luden die Universität Freiburg und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unter dem Leitmotiv „Transformationen für Stadt-Regionen der Zukunft – Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being“ Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft ein.

Mit dem Kick-off am 24. Januar 2024 ist der Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) offiziell in die Umsetzung gestartet. Bei der Eröffnungsveranstaltung in Freiburg wurden von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski die ersten sechs Projekte verkündet, die im Rahmen des ICN eine Förderung erhalten: drei Anbahnungsprojekte und drei Sondierungsprojekte.

Anbahnungsprojekte

ZUKAMAS

Prof. Dr. Peter Woias, Dr. Somidh Saha, Iulia Almeida, Prof. Dr. Peter Nick, Prof. Dr. Thomas Seifert, Dr. Mareike Hirsch, Prof. Dr. Andrea Kiesel, Michael Gorki

Urbane Vegetation, insbesondere Stadtbäume, senkt die Temperatur in Städten, reguliert den Wasserhaushalt und fördert Wohlbefinden und Lebensqualität der Bewohner*innen. Dies wird durch den Klimawandel essentiell bedroht. Um unsere Städte lebenswert erhalten zu können, muss auf wissenschaftlicher Grundlage der Gesundheitszustand der Vegetation überwacht und die Wirkung von Therapieansätzen bewertet werden. Ziel ist es herauszufinden, wie Grünflächen und Stadtbäume dazu beitragen, urbane Lebensräume entlang des Oberrheingrabens an den Klimawandel anzupassen. Dazu sollen beispielsweise geeignete Baumarten identifiziert und die ökosystemischen Leistungen von Bäumen analysiert werden. Gemeinsam mit Bürgerschaft und Stadtplanung werden Maßnahmen zur Erhaltung von Stadtgrün erarbeitet. Die Bevölkerung soll dabei breit in die Untersuchungen und Ergebnisse einbezogen werden und in ihrer Wahrnehmung zur Bedeutung von Stadtgrün und zu dessen Erhaltung sensibilisiert werden.

Nachhaltigkeitstransformation der Gemeinschaftsverpflegung

Prof. Dr. Arnim Wiek, Dr. Oliver Parodi, Dr. David Sipple, David Pfeiffer-Hiss, Franziska Bürker, Pia Laborgne, Sandra Schmidt, Elias Rössler, et al.

Das Projekt soll langfristig einen Beitrag zur Nachhaltigkeitstransformation des Ernährungssystems leisten, indem es zur nachhaltigen Entwicklung eines ihrer wichtigsten Sektoren beiträgt, nämlich der Gemeinschaftsverpflegung in Verwaltungen, Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Betrieben. Es bedarf großer Anstrengungen über die kommenden Jahre, um die Gemeinschaftsverpflegung so zu gestalten, dass sie verlässlich positive Beiträge zur regionalen Wirtschaft, zum Klima- und Artenschutz, sowie zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Bevölkerung leistet. Die Vision ist, dass in jeder Einrichtung der Gemeinschaftsverpflegung, leckere und gesunde Speisen angeboten werden, welche ressourcensparend und klimaschützend durch ökologische, regenerative und faire Praktiken überwiegend in der regionalen Land- und Ernährungswirtschaft erzeugt werden. Preise sind so gestaltet, dass das Essen in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung für jede*n zugänglich ist, aber auch ausreicht, um alle Kosten zu decken. Um dieses Ziel zu erreichen, erforschen die Wissenschaftler*innen und Praxisparter*innen des Projekts neben den geeigneten politischen und finanziellen Rahmenbedingungen, die Umsetzung evidenzbasierter nachhaltiger Praktiken für Planung, Beschaffung, Zubereitung, Verzehr und Wiederverwertung.

Visionen der Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Alexa Weik von Mossner, Prof. Dr. Annette Leßmöllmann, Thomas Heintz, Laura Hofmann

Das Projekt will durch transdisziplinäre Forschung im Rahmen einer lösungs-orientierten Umweltfilmreihe zu Nachhaltigkeitsthemen ein besseres Verständnis davon gewinnen, (1) was Bürger*innen unterschiedlicher Altersgruppen und Hintergründe dazu bewegt, ein solches kulturelles Angebot zu nutzen, (2) wie sie sich in Diskussionen dazu einbringen und mit Expert*innen diskutieren, (3) was sie in ihren Alltag mitnehmen, und (4) wie man sie dabei unterstützen kann, Handlungskompetenzen zu entwickeln.

Umsetzungspartner*innen sind das Harmonie Kino Freiburg, wo die Filmreihe ab Oktober gezeigt wird, die Mitarbeiter*innen vom Greenmotions Filmfestival und die Volkshochschule Freiburg, mit der gemeinsam ein flankierendes Programm entwickeln wurde. Freiburgs Bürgermeisterin für Umwelt mit Forst und Abfallwirtschaft, Jugend, Schule und Bildung Christine Buchheit ist Schirmherrin des Projekts.

Festivals wie NaturVision oder Greenmotions: Den Moment nutzen, um den nächsten Schritt zu tun: https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/kultur/filmfestivals-wie-naturvision-oder-greenmotions-den-moment-nutzen-um-den-naechsten-schritt-zu-tun/

Daneben erhalten drei Sondierungsprojekte eine Seed-Money-Förderung:

Sondierungsprojekte

PROLOK – Prozessschema für lokalspezifische Hitzeanpassung in kleinen Kommunen

Prof. Dr. Hartmut Fünfgeld, Dennis Fila, Prof. Dr. Joaquim Pinto, Dr. Hans Schipper, Christine Mihalyfi-Dean, Stefanie Lorenz, Dr. Bastian Paas

Gesundheit, Wohlergeben und Lebensqualität sind durch zunehmende Hitze gefährdet. Es bedarf des Aufbaus von Kompetenzen und konkreten Maßnahmen zum Umgang mit den fortschreitenden Veränderungen durch den Klimawandel. Bisher gibt es keine systematische Vorgehensweise zum Umgang mit Hitze in kleinen Kommunen (Stadt-Umland-Beziehungen). Daher sind gerade kleine Kommunen mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen die Zielgruppe dieses Projektes. Die Zielsetzung ist der Aufbau von Kapazitäten zum präventiven und innovativen Umgang mit Hitzegefährdung als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung mit Fokus auf kleine Kommunen (aufbauend auf dem transdisziplinären Projekt LoKlim, 2020 – 2023). Mehr zu LoKlim

KBR-Innovation-Communities – Innovation-Communities stärken und verstetigen auf Basis des Klima-Bürger:innen-Rates der Region Freiburg:

Erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeit durch demokratische Transformationsfähigkeit

Mona Wagener, Pia Laborgne, Florian Jäger, Dr. Volker Stelzer, Sara Diekmannshenke, Anna König, Dr. Peter Behrendt

Ziel dieses Projektes ist der Aufbau einer Innovation Community (IC) als handelndes Netzwerk, die durch Transfer- und Umsetzungspartner*innen befähigt wird, kooperativ Probleme hinsichtlich eines messbaren Fortschritts im Klimaschutz in Form von demokratischem Handeln zu lösen. Durch diese gemeinschaftlichen erfolgreichen Transformationserfahrungen sollen kollektiver Klimaschutz, Selbstwirksamkeit, transformations-orientierte Einstellungen, Vertrauen in Demokratie und persönliches Well-Being gestärkt werden.

Als zentrale Umsetzungsmaßnahme zählt hier die Etablierung einer regionalen PV-Transformations-Community aus zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Energieberater*innen, nachhaltigen und ressourcenschonenden Solarhändler*innen und –Handwerker*innen für aktivierende Nachbarschafts-Rundgänge in Freiburg.

NaWo-Collab – Transdisziplinäre Kollaboration für nachhaltiges Wohnen und Bauen:

Prof. Dr. Michael Janoschka, Dr. Rebekka Volk, Prof. Dr. Philipp Späth, Carolin Seiberlich, Janik Wischmeyer

Das Sondierungsprojekt NaWo-Collab nutzt regionale Ressourcen und Potentiale, wie u. a. geothermische und solare Energiequellen oder Waldrestholz z.B. aus dem Schwarzwald, um innovative, nachhaltige Wohnlösungen zu entwickeln. Diese Ansätze erlauben eine nachhaltige Transformation des Wohnungsbestands und stärken die regionale Wirtschaft, insbesondere im Handwerksbereich. Ziel ist ein Maßnahmenbündel zur beschleunigten, aber dennoch sozial gerechten Umsetzung der Klimaziele im Wohngebäudebestand. Die Oberrheinregion wird somit zum Modell für klimaangepasste Wohnkonzepte, mit überregionaler Relevanz.

PROLOK – Prozessschema für lokalspezifische Hitzeanpassung in kleinen Kommunen: Gesundheit, Wohlergeben und Lebensqualität sind durch zunehmende Hitze gefährdet. Es bedarf des Aufbaus von Kompetenzen und konkreten Maßnahmen zum Umgang mit den fortschreitenden Veränderungen durch den Klimawandel. Bisher gibt es keine systematische Vorgehensweise zum Umgang mit Hitze in kleinen Kommunen (Stadt-Umland-Beziehungen). Daher sind gerade kleine Kommunen mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen die Zielgruppe dieses Projektes. Die Zielsetzung ist der Aufbau von Kapazitäten zum präventiven und innovativen Umgang mit Hitzegefährdung als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung mit Fokus auf kleine Kommunen (aufbauend auf dem transdisziplinären Projekt LoKlim, 2020 – 2023). Mehr zu LoKlim

Dokumentation von Veranstaltungen

Dokumentation von Veranstaltungen

Smart Region Day 2025 (7.2.2025)

Am 7.2.2025 nahm der ICN am Smart Region Day 2025 von Baden Campus teil. Der Smart Region Day dient dem Austausch zwischen Kommunen, Startups und Expert:innen für die Stadtentwicklung von morgen. Mehr

International tdAcademy Fellowgroup beim ISEO (10.-12.2.2025)

Vom 10. bis 12. Februar 2025 veranstaltete das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISEO) einen Workshop zum Thema transdisziplinäres Schnittstellen-Management. Neben Experten aus Freiburg, Karlsruhe, Zürich, Eberswalde, Utrecht, Mexico City, Sacramento, und Portland waren auch Miriam Jordan, Dr. Dörte Peters und Dr. Nina Kulawik vom ICN dabei.

Der Workshop wurde von Dr. Katja Brundiers and Prof. Dr. Arnim Wiek von der Forschungsgruppe Transformational Sustainability Science an der Universität Freiburg ausgerichtet. Wiek ist zugleich Leiter des Projekts „Nachhaltigkeitstransformation der Gemeinschaftsverpflegung“ des ICN. Mehr

Sustainability Science Summit 2025 (19.-21.2.2025)

Transdisziplinäres Schnittstellenmanagement (TIM) in der Nachhaltigkeitsforschung war das Thema einer gemeinsamen hybriden Sitzung von Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen beim Sustainability Science Summit 2025 des Deutschen Komitees für Nachhaltigkeitsforschung (DKN) in Berlin. Die gut besuchte Sitzung wurde von einem Konsortium organisiert, bestehend aus der Forschungsgruppe Transformational Sustainability Science der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, dem ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, dem Innovationscampus Nachhaltigkeit, der Universität Kassel, dem RIFS Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ und der Leuphana Universität Lüneburg. Im Anschluss an die Präsentation zu TIM in der Nachhaltigkeitsforschung folgte eine lebhafte Diskussion über die Notwendigkeit von TI-Manager*innen zur erfolgreichen Umsetzung transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung sowie über Anforderungen an diese Rolle und ihre Institutionalisierung. Die Teilnahme an der Konferenz bot zahlreiche neue Einblicke in die Nachhaltigkeitsforschung und die Governance ihrer Projekte sowie hervorragende Gelegenheiten zur Vernetzung.

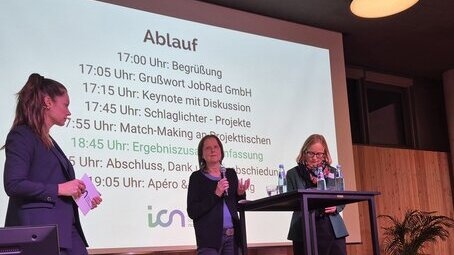

Dialogplattform Nachhaltigkeit des ICN

02. Dezember 2024

Die erste Dialogplattform Nachhaltigkeit des ICN fand am 02.12.2024 mit über 80 Akteur*innen aus der Oberrheinregion im Schaltwerk in Freiburg statt. Das Vernetzungsformat zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Administration sowie Kunst und Kultur hatte zum Ziel, ein breites Spektrum relevanter Akteure zusammenzubringen, um über die aktuellen Aktivitäten des ICN zu informieren und diese gemeinsam weiter zu entwickeln.

Nach einem Grußwort durch die Geschäftsführerin Andrea Kurz der JobRad GmbH hielt der renommierte Nachhaltigkeitswissenschaftler Prof. Dr. Ortwin Renn eine inspirierende (Online-)Keynote, in der er die zentralen Elemente von Transdisziplinarität erläuterte und ansprechende Beispiele für diese besondere Art der Forschung aufzeigte, in der Wissenschaft und Gesellschaft im gesamten Forschungsprozess gemeinsam Nachhaltigkeitstransformationen gestalten.

Im Anschluss stellten die sechs aktuell vom ICN geförderten Projekte ihre Arbeit und ihre Fragen an die Teilnehmenden in kurzen Schlaglichtern vor, die sie anschließend jeweils gemeinsam mit Interessierten in sechs Tischgruppen diskutierten.

Nach der Ergebniszusammenfassung durch Prof. Dr. Kora Kristof, Vizepräsidentin Digitalisierung und Nachhaltigkeit des KIT, und Prof. Dr. Melanie Arndt, Prorektorin für Internationalisierung und Nachhaltigkeit der Universität Freiburg, fand ein Apéro mit offenem Match-Making zwischen Wissenschaft und Gesellschaft statt.

Für die gelungene Veranstaltung möchten wir uns herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken! Sie haben diesen Abend mit ihren unterschiedlichen Perspektiven zu einem erfolgreichen Auftakt des Formats ‚Dialogplattform Nachhaltigkeit‘ des ICN gemacht und wir freuen uns, diese und mehr bei der nächsten Veranstaltung wiederzusehen.

Video der Dialogplattform Nachhaltigkeit

Zweite Filmveranstaltung von VISIONEN DER NACHHALTIGKEIT im voll besetzten Harmonie Kino

19. November 2024

Am 19. November 2024 zeigte VISIONEN DER NACHHALTIGKEIT Jennifer Abbotts bewegenden Dokumentarfilm The Magnitude of All Things im Rahmen der transdisziplinär beforschten Klimaschutz-Reihe des ICN-Projekts. Die nächste Vorstellung folgte am 10.12.2024 mit Damon Gameaus Film 2040. Wir retten die Welt.

Zum Vorstellungsbericht „The Magnitude of All Things“

Hitzeschutz in kleinen Kommunen

08. November 2024, Ihringen

Das Projekt PROLOK und die Gemeinde Ihringen erforschen gemeinsam neue Wege für den Hitzeschutz in kleinen Kommunen. PROLOK ist ein Projekt des Innovationscampus Nachhaltigkeit, einer gemeinsamen Initiative der Universität Freiburg und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) mit Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Link zur Pressemitteilung und zum LinkedIn-Post.

Workshop zur Gemeinschaftsverpflegung

07. November 2024

Anfang November fand in Karlsruhe ein Workshop des ICN-Projektes „Nachhaltigkeitstransformation der Gemeinschaftsverpflegung“ unter der Leitung von Prof. Dr. Arnim Wiek, Dr. David Sipple und Saskia Stark-Ewing statt. Thema des Workshops war, wie Kommunen eine nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung (GV) gestalten können. Zusätzliche zu Vorträgen zur Gestaltung der GV und Beispielen aus der kommunalen Praxis konnten sich die Teilnehmenden bei den zwei Workshops weiter informieren und untereinander austauschen.

Die Veranstaltung begann mit einem Mittagessen in der Kantine der Badischen Versicherungen (BGV) – also direkt mit einem Anschauungsbeispiel. Nach dem Impulsvortrag von Prof. Dr. Arnim Wiek und Dr. David Sipple von der Universität Freiburg sprach Andrej Hänel vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg über die Unterstützung des Landes für Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung. Sandra Schmidt von KA.Wert bot praktische Hilfestellungen für die Beschaffung von bio-regionalen Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung. Im Anschluss wurden dann erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt, darunter nachhaltige Beratungsangebote aus Berlin (Kantine Zukunft), öffentliche Beschaffungsmodelle aus Freiburg und kommunale Eigenbetriebe aus Au am Rhein. Auch Ansätze aus der Stadt Biel (Schweiz) wie kommunale Reglemente und Eigenbetriebe sowie spezifische Ausbildungsangebote für Küchenpersonal (Nürnberg) wurden, jeweils durch kommunale Fachleute, vorgestellt. Die Beispiele zeigten anschaulich, wie Kommunen aktiv zu einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung beitragen können. Die Veranstaltung bot zudem Raum für angeregte Diskussionen, in denen die Teilnehmenden die Übertragbarkeit der Praxisansätze auf die eigene Kommune ausloten und erste konkrete Umsetzungsschritte planen konnten. In einigen Fällen wurden bereits erste Pilotprojekte skizziert. „Die Kombination aus praxisnahen Beispielen und dem direkten Austausch mit kommunalen Fachleuten hat uns sehr geholfen, konkrete Ideen für unsere Gemeinde mitzunehmen“, so ein Teilnehmer.

Filmreihe „Klimaschutz“ gestartet

22. Oktober 2024

Harmonie Kino Freiburg

Das ICN-Projekt „Visionen der Nachhaltigkeit“ ist mit seiner ersten Filmreihe gestartet, die dem Thema Klimaschutz gewidmet ist. Eröffnet wurde die Reihe am 22.10.2024 im Harmonie Kino in Freiburg mit dem Film „Aufschrei der Jugend“ von Kathrin Pitterling.

Mehr zur Veranstaltung und Pressbericht in der Badischen Zeitung

Mein Quartier CO2-neutral jetzt!

17. September 2024, 19 Uhr

Weiherhof-Schule (Aula), Schlüsselstraße 5, Freiburg

In der Auftaktveranstaltung der Reihe „Mein Quartier CO2-neutral jetzt!“ klärt Mona Wagener vom ICN-Projekt „KBR-Innovation-Communities“ über die Möglichkeiten eines umweltbewussteren Zusammenlebens in den Freiburger Stadtteilen Herdern und Neuburg auf.

Mehr zur Veranstaltung und Pressbericht in der Badischen Zeitung

Thessaloniki International Fair 2024

Vom 07.-15.09. 2024 fand in Griechenland die Thessaloniki International Fair 2024 statt und das KIT war mit einem Stand und in vielen Vorträgen und Podiumsdiskussionen vertreten. Am Thementag zu Nachhaltigkeit und Erneuerbaren Energien (10.09.2024) hatte Miriam Jordan die Gelegenheit, den ICN einem internationalen Publikum vorzustellen. Sie präsentierte erst den ICN und seine inhaltlichen Zielsetzungen und berichtete anschließend über die einzelnen Projekte bevor sie an Zoe Petridis aus dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) übergab, die mehr zu dem Pilotprojekt ZUKAMAS und zu thematisch eng verbundenen Projekten am KIT erzählte.

Zum allgemeinen Pressebericht des KIT bei der TIF24

Käpsele Innovation Festival (15.7.2024)

Auf dem Gelände des ZMF fand am 15.07.2024 zum ersten Mal das Käpsele Innovation Festival statt. Der ICN war hier durch Dr. Nina Kulawik vertreten, die mit Karlkristian Dischinger, CEO kd-holding GmbH, Andreas Schäfer, Business Development Manager Hydrogen, Lisa Langer, CFO ionysis und Florian Reiners, Gründer Wiferion GmbH über die Grenzen grüner Technologien diskutierte. Mit 600 Gästen war das Festival ausgebucht und der ICN mit seinen beiden Freiburger Geschäftsführerinnen konnte sich hier einem breiten regionalen Publikum vorstellen und sein Netzwerk weiter ausbauen.

Bericht in der Badischen Zeitung: https://www.badische-zeitung.de/das-erste-kaepsele-innovation-festival-in-freiburg-war-ein-erfolg-es-war-vielleicht-nicht-das-letzte

Einer von vielen LinkedIn-Beiträgen: https://www.linkedin.com/posts/freiburg-wirtschaft-und-innovation_kaepsele-speaker-nachhaltigkeit-activity-7217422543211655168-w48p?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Hochschulsymposium München (15./16.5.2024)

Am 15. und 16. Mai war Dr. Dörte Peters für den ICN zu Gast beim XVII. Hochschulsymposium in München mit dem Titel “Nachhaltigkeit in der Wissenschaft: Notwendigkeiten neuer Formen der Zusammenarbeit”. Im Rahmen von Vorträgen und Podiumsdiskussionen sowie im persönlichen Austausch wurde u.a. deutlich, wie wichtig es ist, Raum für den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Veranstaltet wurde das Hochschulsymposium durch die Schleyer-Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung und die TUM.

TransferAllianz Konferenz (7.5.2024)

Am 7. Mai nahm Dr. Nina Kulawik für den ICN am Panel „Impact mit Nachhaltigkeit“ bei der TransferAllianz Konferenz teil. Die Session befasste sich mit der Gestaltung von Transferaktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit und der Auswahl dafür geeigneter Nachhaltigkeitskonzepte. Die Diskussion zeigte, warum es sich für Wissenschaftseinrichtungen lohnt, das Thema Nachhaltigkeit im Transfer prominent zu setzen. Dabei ging es insbesondere um die wichtige Rolle von Schnittstellen wie dem ICN und die Bedeutung von Transdisziplinarität beim Transfer von Wissen in Wissenschaft und Gesellschaft. Weitere Speaker*innen waren Christian Brei, Vizepräsident der Leuphana Universität Lüneburg, und Isabel Gomez, Geschäftsleiterin C2C LAB, Berlin. Auf der Konferenz konnte der ICN einem breiten Publikum aus Wissenschaft und Gesellschaft vorgestellt und es konnten wertvolle Kontakte zu anderen Schnittstellen geknüpft werden.

Kick-off der ICN-Projekte (07.05.2024)

Am 7. Mai 2024 fand der Kick-off der ICN-Projekte im Senatsaal des KIT in Karlsruhe statt. Dabei stand der besondere, transformative und transdisziplinäre Charakter des neu durch das Land Baden-Württemberg eingerichteten Innovationscampus-Modells im Fokus. Der Workshop hatte zum Ziel, sich projektübergreifend über die Charakteristika des ICN auszutauschen und eine enge Vernetzung der Projekte untereinander sowie eine optimale Arbeit im Rahmen der Aufbauphase des ICN und somit stets an der Schnittstelle zur Praxis zu ermöglichen. Der Workshop diente dazu, herauszufinden, wo die einzelnen Projekte jeweils stehen, wo sie hinwollen und wie dies mit dem Gesamtkonzept des ICN und dessen Aufbau optimal verschränkt werden kann.

Im Ergebnis zeigten sich zahlreiche mögliche Synergien zwischen den geförderten Projekten in den Bereichen Transformation/Innovation, beispielsweise hinsichtlich der potenziellen Verknüpfung der unterschiedlichen Innovationsökosysteme, die zu einer besseren Sichtbarkeit und höhere Reichweite der Projekte beitragen können.

Vollständige Dokumentation des Kick-offs der ICN-Projekte

Kick-off des ICN (24.01.2024)

Bei der Kick-off-Veranstaltung des ICN in Freiburg wurden von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski die drei ersten Anbahnungsprojekte sowie drei Sondierungsprojekte des ICN bekanntgegeben und vorgestellt. Mehr dazu in der Pressemitteilung zum Kick-off des ICN.

zum Video der Kick-off Veranstaltung des ICN

Pressemitteilung MWK zum Kick-off des ICN

Informations- und Vernetzungsveranstaltung (04.10.2023)

Am 4. Oktober 2023 luden die Universität Freiburg und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unter dem Leitmotiv „Transformationen für Stadt-Regionen der Zukunft – Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being“ Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu einer ersten Informations- und Vernetzungsveranstaltung ein. In Arbeitsgruppen und in einer Podiumsdiskussion wurden Ideen zur Ausgestaltung der drei Innovationsfelder Klimaschutz, Ressourcenschonung und Well-being diskutiert.

„Die starke Resonanz und der intensive Austausch der Beteiligten haben den Campusaufbau schon jetzt, in dieser frühen Planungsphase, beflügelt“, sagt Daniela Kleinschmit, Prorektorin für Internationalisierung und Nachhaltigkeit der Universität Freiburg. „Mit dem Knüpfen des Netzwerks wollten wir so früh wie möglich starten, denn dies wird maßgeblich sein für die Arbeit und den Erfolg des Innovationscampus Nachhaltigkeit – und wir freuen uns sehr auf die Intensivierung und Erweiterung des Netzwerkes.“

Vollständige Dokumentation der Informations- und Vernetzungsveranstaltung (PDF)

Newsletter

Newsletter

Gerne informieren wir Sie über die weitere Entwicklung, Ausschreibungen und Veranstaltungen des Innovationscampus Nachhaltigkeit. Tragen Sie sich dazu gerne in unsere Mailing-Liste ein, indem Sie eine Mail senden an: innovationscampus-nachhaltigkeit-subscribe ∂does-not-exist.listserv uni-freiburg de

Den aktuellen Newsletter des ICN finden Sie hier.

Kontakt

Geschäftsstelle

Der ICN wird von einer Dreier-Frauenspitze aus Karlsruhe und Freiburg geleitet: Miriam Jordan ist die Geschäftsführerin des Innovationscampus Nachhaltigkeit auf Seiten des Karlsruher Instituts für Technologie. In Freiburg leiten Dr. Dörte Peters und Dr. Nina Kulawik den ICN im Tandem.