Zellbiologie: Was den Pilz zur Jagd treibt

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs) bilden wichtige Zielstrukturen für viele hochwirksame Arzneimittel: Sie leiten Signale von außerhalb der Zelle ins Zellinnere weiter und lösen nachgeschaltete Prozesse aus. Üblicherweise befinden sie sich an der Zelloberfläche in der Plasmamembran, die die Zelle gegenüber ihrer Umgebung abgrenzt. In einem räuberischen Pilz haben Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nun einen GPCR identifiziert, der sich sowohl an der Oberfläche befindet als auch an den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wo er die Zellatmung steigert. Über ihre Erkenntnisse, die das Verständnis der zellbiologischen Wege und molekularen Wirkmechanismen dieser wichtigen Klasse von Rezeptoren fördern, berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Microbiology.

Duale Lokalisierung ähnelt dem Cannabinoidrezeptor im Menschen

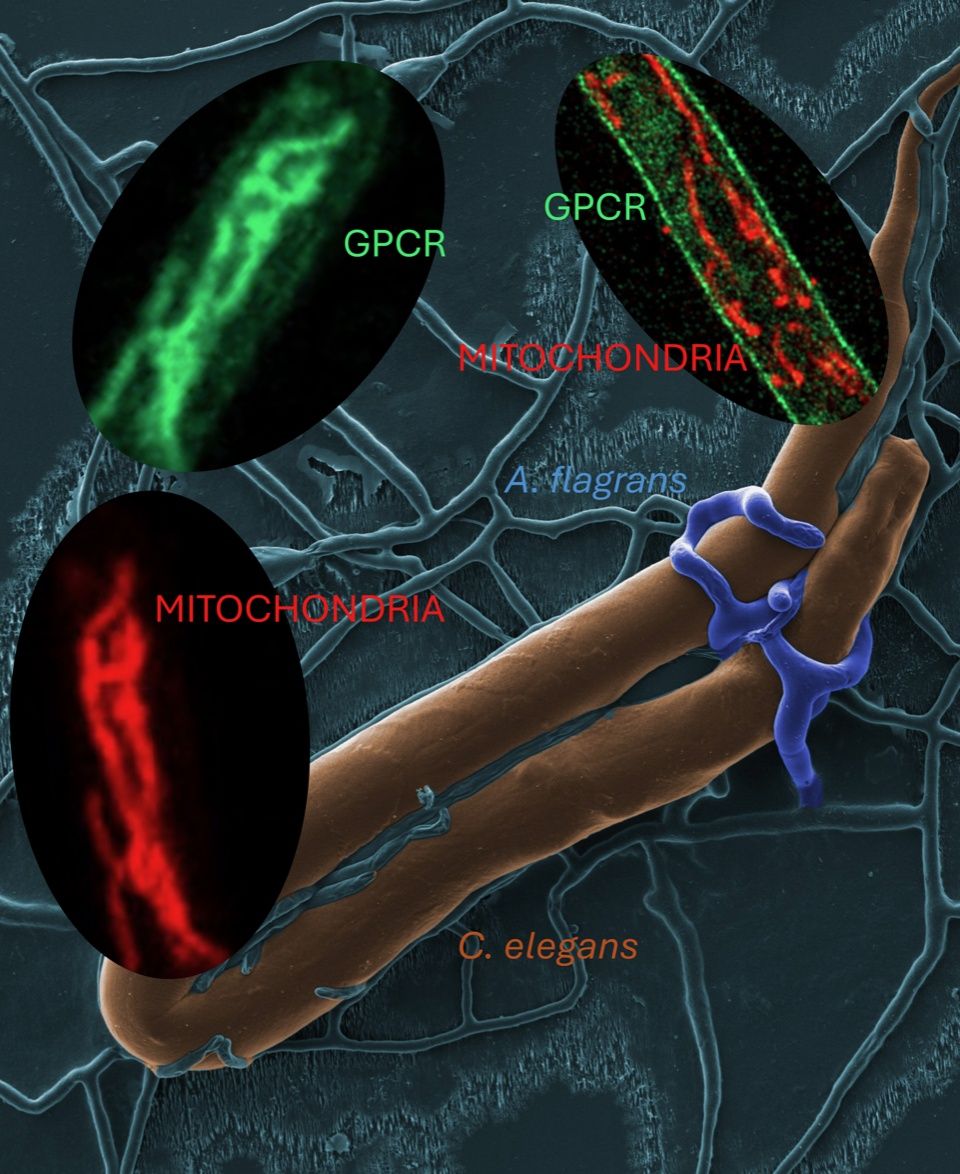

Das Team um Reinhard Fischer vom Institut für Angewandte Biowissenschaften des KIT untersuchte GPCRs in Arthrobotrys flagrans, einem Pilz, der bei Nahrungsmangel Fadenwürmer fängt und frisst. Wie die Forschenden feststellten, weist ein bestimmter GPCR bei A. flagrans eine doppelte Lokalisierung und Funktion auf: An der Plasmamembran bereitet er die Jagd nach Fadenwürmern vor, in Mitochondrien stimuliert er die Atmung. Diese duale Lokalisierung eines GPCRs ähnelt der des Cannabinoidrezeptors 1 (CB1) beim Menschen, wo CB1 allerdings die Atmung verringert. Die Entdeckung der dualen Funktion in einem einfach zugänglichen Modellsystem ermöglicht nun weitere grundlegende Untersuchungen, die auch zum Verständnis des menschlichen CB1-Rezeptors beitragen können.

or, 18.06.2024